改良体配置によって地下水が遮断された場合、改良部を境に地下水の上流側では水位の上昇による水圧上昇、下流側では水位低下による地盤沈下や井戸枯れなどの問題が生じる恐れがあります。

よって改良体の配置には工夫が必要です。

そこで本記事では、改良体による地下水の遮断を回避するための改良体配置方法を紹介します。

目次

地下水位の上昇を回避するための改良体配置方法

地下水位の上昇を回避するための改良体配置方法は「2018 年版 建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針」に以下のように記されています。

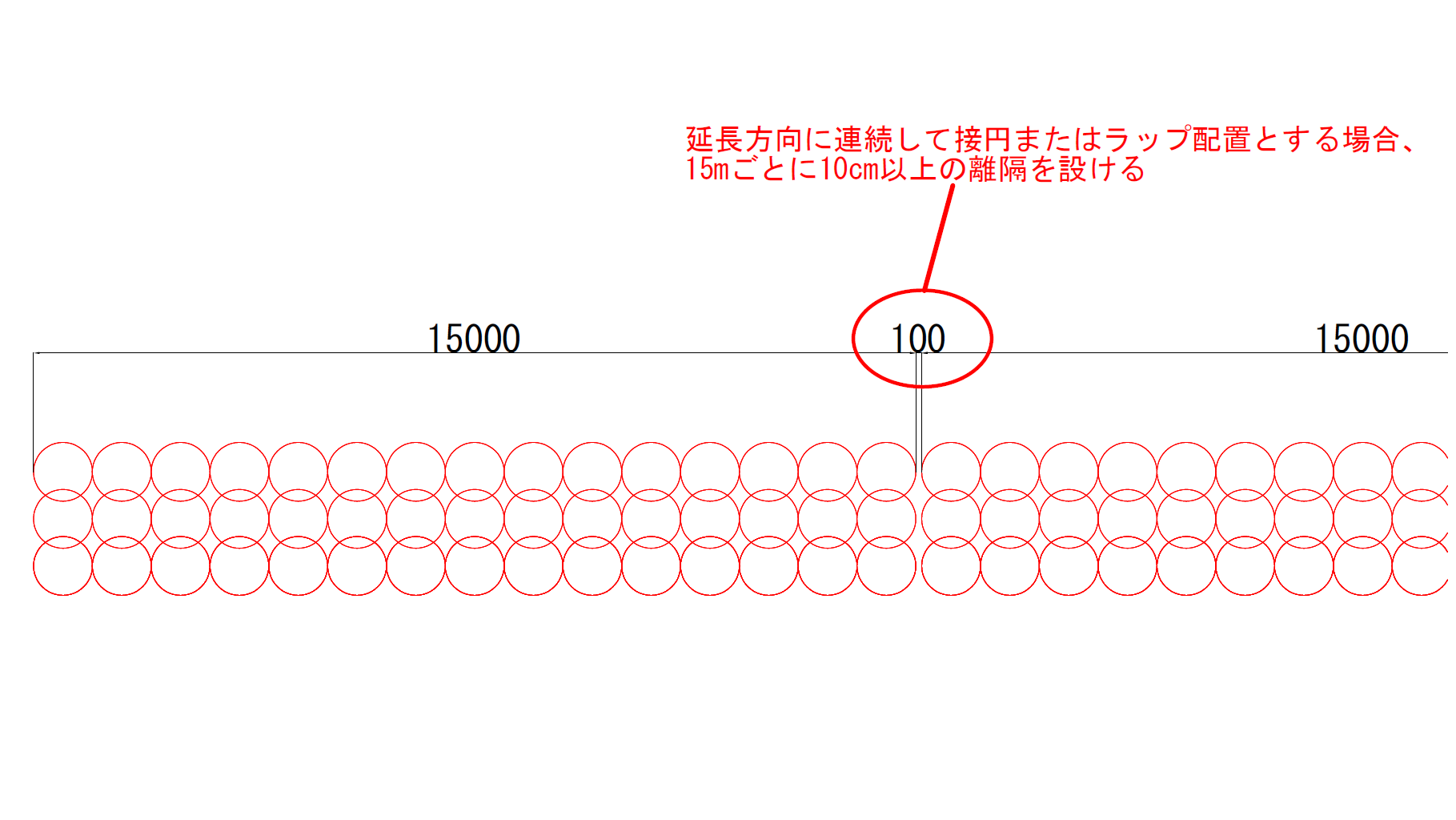

改良体の配置により、地下水位の上昇をきたすおそれがあるため、一定の間隔で、改良体の配置に離隔を確保しなければならない。この距離幅は1箇所あたり10cm以上とし、擁壁延長15m以下で1箇所程度とする。これは、現場打ち鉄筋コンクリート擁壁の場合、1スパンの延長として15.0m~20.0m の基準があることから、改良体の離隔を確保する区間も、15.0m以下としたが、技術慣行的に、改良体配置延長も15.0m程度以下で行われている場合が多い。

2018 年版 建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針 p.213

以下に、上記を元にした改良体配置の参考図を示します。

関連書籍

本ページに掲載の数値や文言について細心の注意を払って記載はしております。

しかし、それでも誤植などのリスクがあるため、実設計の際は必ず引用元の基準を参照するようお願いします。

コメント