開発許可申請において擁壁の設計計算や盛土の滑動検証を行った場合、

完了検査時に擁壁背面土や盛土材の内部摩擦角(Φ)が設計時に想定している強度を保有していることを証明するための土質試験結果を求められることがあります。

具体的にどういった内容の試験を地質会社に依頼すれば良いか困っている人も多いと思います。

そこで本記事では、擁壁背面土や盛土材の内部摩擦角(Φ)を証明する方法を解説します。

結論:締固め三軸圧縮試験(CD)を実施しよう

いきなり結論ですが、締固め三軸圧縮試験(CD)を地質会社に依頼しましょう。

締固め三軸とは、最大乾燥密度で作成した試験試料(供試体)を用いて三軸圧縮試験(CD)を行う方法です。

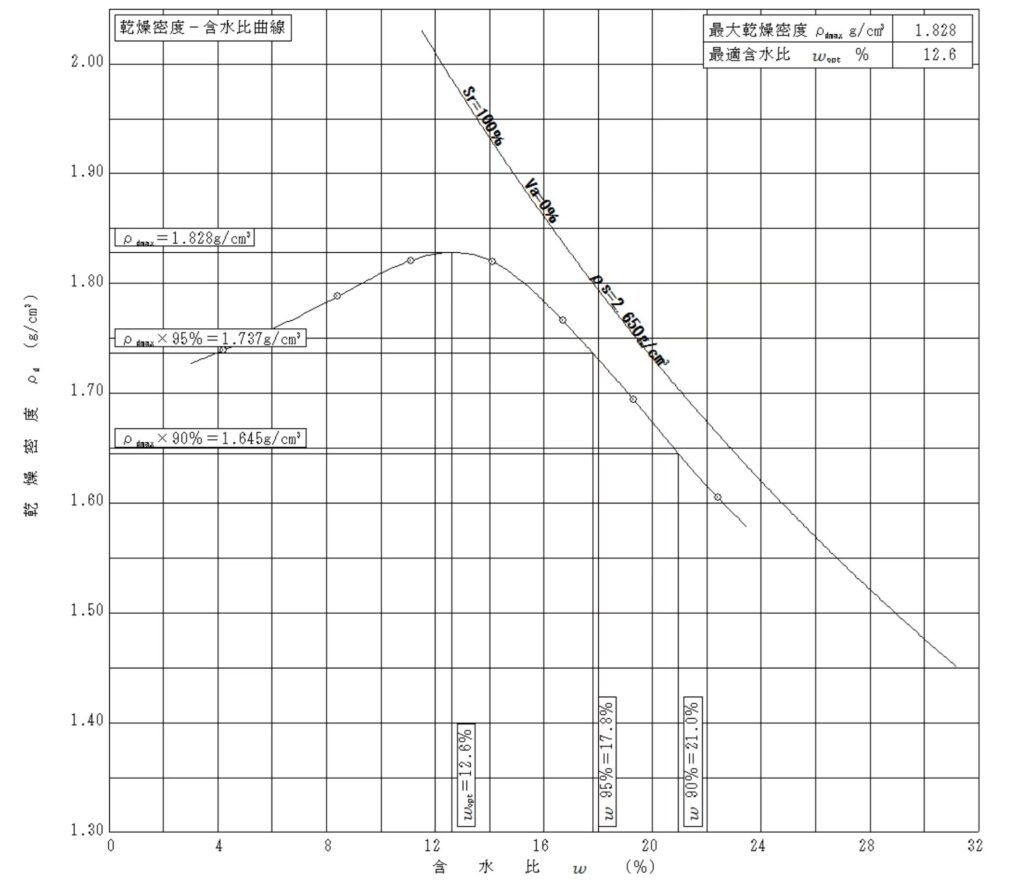

土は含水比によって締固め効率が変化します。含水比と締固め効率の関係は下図の締固め曲線として表現されます。

一番締固め効率の良い含水比のことを最適含水比と呼び、盛土の施工は盛土材の含水比を最適含水比付近に調整して行われます。

最適含水比で施工された盛土の乾燥密度は理論上、最大乾燥密度となります。(あくまで理論値であり、実際は90~95%程度となります)

したがって、締固め三軸圧縮試験をすることで、最適含水比で施工された盛土の強度を表現することができるからです。

本試験で算出されたΦが設計値以上であることを確認した上で試験結果を行政担当に報告しましょう。

土種指定であれば粒度試験だけでOK

もし擁壁設計を土圧係数法で実施している場合は粒度試験だけでOKです。

背面材を採取し、粒度試験(ふるい+沈降)を依頼しましょう。

試験結果を三角座標に当てはめて、設計で想定している土種区分以上であることを証明できればOKです。

以下のツールで粒度試験結果から土種区分を判定することができます。

まとめ

以上。本記事では擁壁背面土や盛土材の内部摩擦角(Φ)を証明する方法を解説しました。

実際の行政担当者は土質試験の内容に疎い場合が多く、三軸圧縮試験のデータシートを提出すればそのまま納得する場合も多いのですが、中には細かい担当者もいるため、深い内容を指摘された場合でも理路整然と答えられるようにしておきましょう。

コメント